※新制度の研修開始手続きは開始しておりません

新制度研修開始希望の方々へ(2025.5)

※3月に掲載したものと内容にほとんど変更はありません。文章を一部改めました。

各領域の専門医制度やお知らせ、お手続きについてはこちらをご確認ください

新生児(新制度)

母体・胎児(新制度)

新制度開始に伴う疑問点についてはこちらをご確認ください

新・専門医制度の開始について

専門医制度の認定施設について

専門医制度の指導医について

新・専門医制度の研修について

旧・専門医制度の研修について

すでに新生児専門医や母体・胎児専門医を取得済みの方

新・専門医制度の開始について

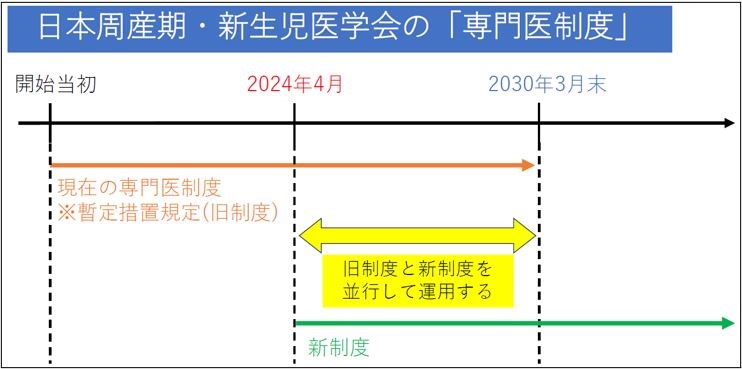

2024年4月1日より、新しい専門医制度(以下、新制度)の運用を開始します。

今までの専門医制度(以下、旧制度)も並行して2030年3月末まで運用します。

旧制度は、開始当初より「暫定措置規定(専門医制度規定p43~)」を含んでおりましたが、

旧制度と共に「暫定措置規定」を終了します。新制度に「暫定措置規定」は適用されません。

新制度は、機構認定の専門医になるための改訂が含まれています。機構認定の可否は別途ご案内します。

新しい専門医制度規定はこちら( 新生児 / 母体・胎児 )からご確認ください。

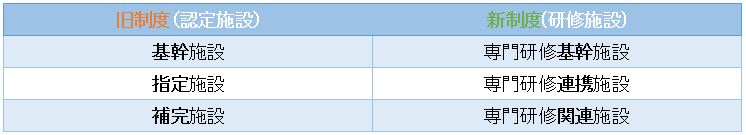

専門医制度の認定施設について

新制度で研修可能な施設の認定は、まだ完了しておりません。

新制度では、当学会の専門医を取得するにあたっての研修を可能とする施設の認定要件が新しくなります。

また、旧制度での呼称と、新制度での呼称が異なります。

(旧)補完施設の「分娩の扱い中止による認定施設の終了」「その他ご事情による認定施設の辞退」のご希望は、みなさまよりご報告いただかない限り、学会として把握することが出来ません。

こちらについては随時受け付けておりますので、事務局までご一報いただけますようお願いいたします。

[ご連絡先(専門医担当者まで) TEL:03-5228-2074 mail:senmoni@jspnm.org ]

※現在(旧制度)の認定施設は下記リンク先をご確認ください。

新生児領域 認定施設一覧(旧制度) 母体・胎児領域 認定施設一覧(旧制度)

また、旧制度の新規施設申請については、2024年5月末までの受け付けとします。

区分変更(基幹 ⇔ 指定 ⇔ 補完)の申請は旧制度運用中、常時受け付けます。

※旧制度での区分変更の申請が認定されても、新制度で同時に区分変更はされません。

新制度の新規施設申請や区分変更の受付については、改めてご案内いたします。

専門医制度の指導医について

当学会の指導医は「資格」と「委嘱」を用いて運用しています。

これは、旧制度/新制度で違いはありません。

委嘱した指導医のことを、当学会では「指導医」と呼んでいます。

※旧制度上の各施設の指導医は下記リンク先をご確認ください

新生児領域 指導医一覧(旧制度) 母体・胎児領域 指導医一覧(旧制度)

旧制度では、「暫定」指導医が認められ、旧制度の継続中(最長2030年3月末)は委嘱を一方的に剥奪することはありません。

新制度では、「暫定」指導医は認められなくなりますが、「指導医特例」として一時的に当学会の指導医資格を持たない指導医を認める措置があります。

新制度の指導医要件はこちら( 新生児 / 母体・胎児 )をご確認ください。

旧制度と新制度は制度が別物であり、以下の指導医申請は旧制度の情報更新にのみ、使用します。

旧制度の指導医申請(代表指導医の交代を含む)は旧制度運用中、常時受け付けます。

※旧制度上の指導医申請については下記リンク先をご確認ください

新生児領域 指導医申請(旧制度) 母体・胎児領域 指導医申請(旧制度)

新・専門医制度の研修について

「2024年4月1日以降の研修開始日となる方」は、全て新制度の適用となります。

旧制度で研修を開始することは出来ません。

下記の条件が1つでも当てはまる方は≪2024年4月1日以降の研修開始日≫となります。

・2024年度以降の基本学会の専門医を受験予定の方

・当学会の入会日が2024年4月以降の方

・入会日によらず、研修可能な施設での勤務が2024年4月以降である方

・当学会の入会日が2024年4月より前で、2022年度以前に基本学会の専門医を取得しており、

2024年4月30日までに、旧制度で研修開始手続きを開始しなかった方

・当学会の入会日が2024年4月より前で、2023年度に基本学会の専門医を受験・取得しており、

2024年5月31日までに、旧制度で研修開始手続きを開始しなかった方

新制度で研修開始を希望する方は、新制度の研修施設が確定し、新制度用の研修開始届のフォーマットが用意されるまでお待ちください。

新制度を適用した研修開始についての重要なお知らせは、ご登録のメールアドレス(配信希望問わずお送りします)への一斉メールと、HPへの掲載を以ってご案内とさせていただきます。

※ご登録のメールアドレスの確認・修正の方法はこちら

旧・専門医制度の研修について

すでに旧制度で研修を開始された方に向けてのご案内です。

※2024年3月31日までに研修開始日が設定されている方は全て、旧制度が適用されています。

旧制度で研修をされている方、及びその指導医は必ず専門医認定委員会からの通知文

”研修に関するお知らせ” をご確認ください。

新生児領域はこちら 母体・胎児領域はこちら ※内容は共通です

旧制度で研修を開始された方は、旧制度の認定施設や指導医のもとで、今までと変わりなく、研修を継続していただけます。

旧制度の要件で、専門医試験を受験してください。

ただし、≪専門医取得についての留意事項≫がございますので、必ずご確認ください。

≪旧制度の専門医取得についての留意事項≫

◎2029年度の専門医試験が最終受験年となります。

◎旧制度期間中に専門医試験に合格できなかった場合には、研修履歴、受験履歴が全てリセットされます。

その後、専門医の取得を希望される場合には、新制度に則って1から研修を開始していただきます。

◎旧制度の専攻医の義務は下記4点です。現時点で不足のある場合には早急にご対応ください。

1)研修年次報告書を毎年5月末日までに提出する。

※研修年次報告書の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで

※提出期間を過ぎても気づいた時点で必ず登録すること

※資料を必ず一読すること

2)研修施設、指導医が変更となった際は、すみやかに施設・指導医変更届を提出する。

※担当の指導医には、自身が研修中であることを必ず報告すること

※指導医が変更されたかどうか、変更日については担当の指導医がもつ委嘱状を確認すること

※未来日の登録は控えること(異動した後/指導医が変わった後に登録すること)

3)認定外施設への異動や留学、病気療養、産休・育休等で研修を休止する(認定施設での勤務の実態がない)場合は、研修休止届を提出する。

なお、研修を再開した場合には、すみやかに研修再開始届を提出する。

※未来日の登録は控えること(留学が始まってから/産休が始まってから)

※ご自身で修正や削除ができません

※事務局への連絡の際は電話・メール問わず必ず自身の「氏名」「会員番号」「領域名」を伝えること

◎2024年度以降、旧制度で専門医を取得したあとは、5年後の更新に向けて新制度を適用した更新要件を確認してください。

◎旧制度で専門医取得を辞め、新制度で取得を目指し、改めて研修開始することも可能です。その場合は、旧制度上の研修期間や経験症例、取得単位もリセットされます。

お手続きについては、新制度の研修開始届受付時に同時にご案内いたしますのでお待ちください。

すでに新生児専門医や母体・胎児専門医を取得済みの方

旧制度ですでに新生児専門医や母体・胎児専門医を取得済みの方は、

2024年度~2029年度の間に必ず一度、

専門医の更新を延長される方を含めて、旧制度で専門医を更新していただく必要があります。

旧制度でこの期間に更新手続きを済ませたあと、新制度での更新要件( 新生児 / 母体・胎児 )を確認し、翌5年後の更新に備えてください。

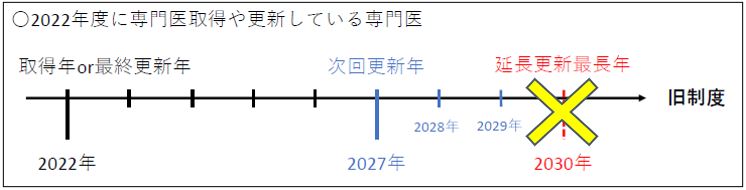

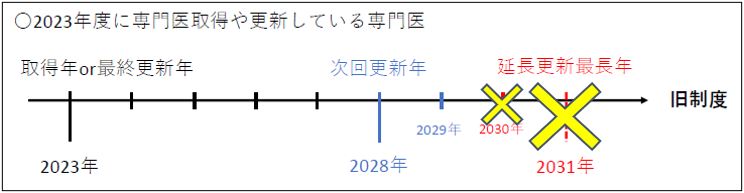

2022年度に専門医を取得・更新された方、2023年度に専門医を取得・更新された方は

下記のような条件(本来の更新延長最大3年間が利用できない)が発生しますので特にご留意が必要です。

2007年度、2012年度、2017年度、2022年度に専門医を取得された方は、次回の更新年が2027年度となります。旧制度の更新要件(主に単位)が不足する場合には、通常であれば最大3年間の更新延長が可能です。

ただし、2030年3月末(2029年度)で旧制度を終了することが決まっていますので、最大で2年間(2027年、2028年)の延長しかできません。

※本来の更新年から延長した上で2022年度に専門医を更新された方は上記に当てはまりません。この期間の更新は必ず本来の更新年(取得年から数えて5年区切り)で更新手続きをすることになります。

2008年度、2013年度、2018年度、2023年度に専門医を取得された方は、次回の更新年が2028年度となります。旧制度の更新要件(主に単位)が不足する場合には、通常であれば最大3年間の更新延長が可能です。

ただし、2030年3月末(2029年度)で旧制度を終了することが決まっていますので、最大で1年間(2028年)の延長しかできません。

※本来の更新年から延長した上で2023年度に専門医を更新された方は上記に当てはまりません。この期間の更新は必ず本来の更新年(取得年から数えて5年区切り)で更新手続きをすることになります。